令和5年度 教育実践臨床研究部会 活動報告

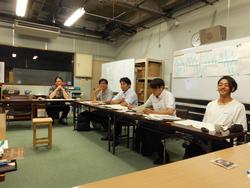

第11回部会

日 時:2024年2月21日(水)

場 所:教育文化センター 教育メディア資料室

内 容:森研究員の指導案について

・「授業デザインの図」と「本時のながれ」の資料を使いながら、部内授業の検討を行った。森研究員の「ねがい」は班員と考えを共有し、深めていってほしい。そのために「問い」について、前向きに取り組み、楽しみながら考えてほしいと考えている。またことばのうわづらの「暗記」ではなく、社会科(ここでは歴史的分野)を好きになってほしい、そのためには、当時の人々がおかれている状況や当時の人々の気持ちになって考えていくなかで、自分ごととしてとらえることが大切と考えている。

・ここでは、中学校2年「開国の影響」に焦点をあてる。ペリー来航によってどのような影響があり、政治や経済がどう影響を受けたのかを考える。幕末から明治へと社会が大きく変化していく中で、どのような考え方、選択が行われたのかを当時の人々の立場に立って考えようとするものである。

・部会では、森研究員の「ねがい」を実現するために、「どんな教材を、どのようなタイミングで、どう提示するのか」が大切だという意見が多く出された。

授業研究セミナー

日 時:2024年1月23日(火)

場 所:亀井野小学校

内 容:授業研究セミナー 授業公開と授業リフレクション その後部会

(星野研究員)「モチモチの木 ー物語っておもしろいかもー」小学校3年国語

・今回取り上げるのは、「豆太は見た」の後半。おじいさんが死んでしまうのではと、豆太はふもとまで、医者様をよびにいき、帰りにモチモチの木が光っていることに気がつく場面です。子どもたちは、「えっちら おっちら」ってどんな感じかな? こんな感じ? と手をうしろで組んだり、腰をまげたりと 実際に体を動かしながら、その様子をさぐっていました。また本当に木に「灯」がついかどうか、グループの仲間と意見交換をしていました。

・後の授業のふり返りでは、各グループでの話し合いをどう全体の場で共有するのかという意見も出され、「自身の考えを交流する」ことの意味について話し合われました。

第10回部会

日 時:12月19日(火)

場 所:教育文化センター 教育メディア資料室

内 容: 1. 授業研究セミナー(12月5日 三木研究員)のその後

2.授業研究セミナー(1月23日 星野研究員)の指導案検討

1. 授業研究セミナーその後 三木研究員より

・12月5日に実施された授業研究セミナー「分数をくわしく調べよう」のあとの経過について、レポートをもとに報告がされました。

・セミナー後のとりくみも前向きでねばり強く説明する姿がみられたこと、またセミナーの時、最後に説明したかった子どもが、つぎの朝、教師の顔をみるなり「先生、今日続きやるの?」と授業を楽しみにしているようすや、授業で「分数はまかして,とくいだから」など、分数を学ぶことに自信を持った様子が報告されました。授業者の一連のとの組が、子どもたちの関心や意欲をたかめたと考えられます。

・単元の後半の問題の練習をする場面では、ただ問題を解くのでなく、解き方を説明するなど、それまでの取り組みが「いきる」形が必要との意見も出され、改めて単元構成について考える機会になりました。

2.次回の授業研究セミナーの指導案について 星野研究員より

・星野研究員のねがいは、「物語っておもしろいかも」。そのために、物語の「場面ごと」に、自分の解釈(分かった、なんで?、みんなはどうかな?)に線を引き、自分がきづいたことをグループで交流する。部会で検討で、話し合いの中心になったのは、このような展開で、子どもたちは「物語っておもいろいかも」とおもうだろうか という点でした。子どもたちと日々過ごしている授業者は 子どもたちをみていて、こういう展開があっていると考えたとのことでした。単元構成について考える機会になりました。次回 1月23日 小学校3年生国語「モチモチの木」を題材に授業研究セミナーに取り組みます。

授業研究セミナー 第9回部会

日 時:12月5日(火)

場 所:俣野小学校

内 容:授業研究セミナー 授業公開と授業リフレクション その後部会

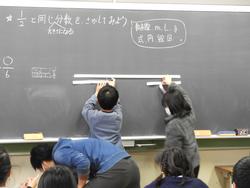

(三木研究員)「分数をくわしく調べよう ーみんなで学ぶことー」小学校4年算数「分母がちがう分数の大きさ」

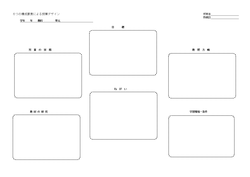

・今年度の授業研究セミナー等の公開授業では、学習指導案の形式を①6つの構成要素による授業デザイン*1) の図 ②単元の指導・評価計画 ③ 本日の展開の3つをセットとし、授業のあとのリフレクションは「参観者用振り返り用紙」*2)を使った「集団による授業リフレクション」を基本の形として取り組むこととしました。研修講座で取り上げたり、昨年度の授業研究セミナーでも使ってきましたが、その主旨を確認することで、より効果的に利用しようと意図しています。今回、三木研究員は夏休みから「6つの構成要素によるデザインの図」に取り組んできました。図には、いくつもの線がひかれ、なんどもそれぞれの構成要素の関係をさぐったあとが見えました。

*1) 6つの構成要素による授業デザイン 2014.3 教育実践臨床研究紀要「子ども学びを育てる知恵と技」p.35-84 藤沢市教育文化センター *2)「参観者用振り返り用紙」を使った「集団による授業リフレクション」 2012.3 教育実践臨床研究紀要「教えることをとおして自分も育つ」p.59-72 藤沢市教育文化センター

・今回、三木研究員は「異分母の同値分数や大小関係について説明する活動」を通して、「友だちとやりとりをすることの充実感を覚えてほしい」というねがいの実現にせまりたいと取り組みました。

教科書の数直線にただ分数を書き入れるのでなく、「分数の意味」について自身のことばで語ることを大切にしました。2分の1と同じ大きさの分数で、分母がちがう分数ってあるかな? の問いかけに各自考え、そして、隣の席の子どもと互いに紹介し合いまたし。二人で頭をくっつけあってノートに図を書いたり、見つけた考えを、黒板に図を書きながら説明していく子どもたちは、一人ひとりの前向きな姿勢があらわれているととらえられました。

・授業後のふり返りでは、それぞれのグループの子どもたちの姿がどうだったのか、どう学んでいたのかを各研究員がのべ、授業者がめざしたことが実現できていたのか話し合いました。そのなかで、教材研究の大切さ、子どもたちの既習事項の獲得ができているかをつかむこが大切さが、改めて確認されました。

第8回部会

日 時:11月22日(火)

場 所:教育文化センター 教育メディア資料室

内 容:指導案検討・大和研究員レポート報告

1.授業研究セミナー 指導案検討

(1)三木研究員(12月5日俣野小) (2)星野研究員(1月23日亀井野小)

2.大和研究員から 3回目のカード構造化法を体験して

・今年度の指導案検討は、「6つの構成要素による授業デザイン」の図と「単元計画・本時の流れ」をもとに話し合った。「どのような教材を(教材研究)」「どのように(方略)」について、内容の表現のしかた、また互いの関係を示す矢印について、「ねがい」との関係を吟味する中で話し合いが進んだ。またGoogleの共有ドライブで集めた他の研究員から意見も参考に話し合いが焦点化されるよう工夫した。

・三木研究員のねがいは「自分の考えが相手に伝わって良かったと子どもたちに感じてほしい。」ということだった。「わからないならわからないって言っていいんだよ」と伝えているが、なかなか自分から考えを言うというのはむずかしい子どももいる。「まずやってみる」、その一歩を進めるために、「自分の考えをまとめる時間を確保すること、そして隣の子にまず説明してみること、その上でみんなに説明する」など丁寧に手順をふむことで、みんなで出し合った意見から、同値分数の考え方をみつけたいと考えた。全体での話し合いをどう進めるかについて、発問をどうするのか、また子どもたちにとって「相手に自分の考えが伝わって良かったとはどういうことを想定しているのか」など さまざまな意見が出され検討が進んだ。

・星野研究員のねがいは「物語っておもしろいな。もっと読みたいなと感じてほしい。」ということだった。「モチモチの木」を場面ごとにわけ、「ことば調べ」と「聴きあうポイント」を考え、次の時間に「聴きあうポイント」について話し合うという「2時間のセット」を繰り返していく単元構成を考えている。単元構成についての意見交換もあり、星野研究員からは、今までの子どもたちの様子から、じっくり時間をとって考えたり話し合ったりさせたいと説明があり、内容についてもさまざまな意見交換がされた。

・大和研究員は 11月2日に実施したカード構造化法3回目の経験について、レポートをもとに報告した。1回目、2回目そして3回目を経験する中で、さまざまな気付きがあったとのこと。詳しくは、「3回経験して」と出して別の機会に報告していただくこととした。

*次回は、俣野小学校で三木研究員が授業研究セミナーに取り組みます。

第7回部会

日 時:11月1日(水)

場 所:教育文化センター 教育メディア資料室

内 容:1.渡辺研究員 経過報告

2.三木研究員 授業研究セミナーに向けての指導案検討

3.森研究員 部内授業に向けて

・渡辺研究員からは、9月の部内授業その後の授業の様子について、子どもたちが、グループで、実験の手順をどのように考え、整理していったのか、提出物(ロイロ・ノートの利用)を紹介しながら、課題について話し合った。

・12月に授業研究セミナーをひかえている三木研究員は、指導案を手がかりに、小学校4年算数「分数の同値分数の大小の関係について、自分のことばで説明する」には、どのような展開だと子どもたちが考えやすいかなど意見交換をおこなった。

・次回の部会で、部内授業を行う森研究員からは、中学校2年地理的分野「関東地方」人口の集中について、どのような資料提示がよいか、話し合った。検討を重ねる中で、「6つの構成要素による授業デザイン」の図はことばや矢印が整理され、「教材研究」についての話し合いが進んでいる。また グループ活動を授業に取り入れるとのことなので、次回からの参観は、グループでの話し合い活動の様子に焦点化することとした。

第6回部会

日 時:9月20日(水)

場 所:藤沢市立高浜中学校

内 容:部内授業参観・授業リフレクションと11月以降の授業研究指導案の検討

1.中学校3年理科「化学変化とイオン」渡辺研究員の授業とその授業リフレクション

2.11月からの授業づくりについて

6つの構成要素からみる「ねがい」他の要素との関係、単元計画と本時の展開について

・渡辺研究員が公開したのは、10の液体の正体を調べるための実験の計画を立てるというものでした。

4人ずつのグループで、どんな実験をしたら、何かわかるのか、また効率的に行うには、どのような順番で行えばいいのか話し合いました。今まで経験した実験を思い出しながら、各自で考え、グループで話し合って実際に行う手順を決めていきます。グループによって内容に違いがみられ、それをどう授業の中で生かしていくのか、次にどう展開するのかについて話し合いました。

・後半は、秋に授業研究セミナーとして、市内の先生方に公開する三木先生と星野先生から、資料にそった説明がありました。「ねがい」の実現のために、具体的にどう取り組むのかを中心に意見交換を行いました。

第5回部会

日 時:8月1日(火)

場 所:教育文化センター 教育メディア資料室

内 容:この日の部会では、午前の研修講座で作成した「6つの構成要素による授業デザイン」について、話し合いました。

・午前中に参加した研修講座で、昨日自身が用意していた「6つの構成要素」について再検討を行い、書き足したり、消したりと、考えをめぐらしました。また、この考え方の一番の特徴でもある、それぞれの関係について考えるでは、さまざまな気づきがえられ、課題が明確化され、話し合いが深まりました。また、はじめて作成した1年目の研究員にとっても新鮮な経験だったようです。

・最後に 8月9日の教育文化センター研究報告会でこの部会の取り組みについて、一人ひとりが紹介する場があるとのことで、何を紹介するか、話し合いました。

第3、4回部会

日 時:7月31日(月)1日

場 所:教育文化センター 教育メディア資料室

内 容:

(1)9月以降の授業研究セミナーや部内授業の授業内容について

4名の研究員から、6つの構成要素をつかって「授業デザイン」について報告し、話し合いました。「ねがい」「目標」「学習者の実態」「教授方略」「教材の研究」「学習環境・条件」について、記入し、それぞれの関係を見ながら、さらに深めていきます。しかし、なかなかかけないところもあり、さらに検討する必要性が指摘されました。明日の研修講座に参加し、午後の部会でさらに検討します。

(2) 1年目研究員によるカード構造化法の体験についての報告

今年1年目の 二人の研究員から、カード構造化法による授業リフレクションの体験について、実際にどうだったのかレポートをもとに報告がありました。「自分がこんなことを考えて授業をしていたと気がついた」など、とてもうれしそうに報告されたのが印象的でした。

・今年度の授業研究セミナー等の公開授業では、

学習指導案の形式を①6つの構成要素による授業デザイン*1) の図 ②単元の指導・評価計画 ③ 本日の展開の3つをセットとし、

授業のあとのリフレクションは「参観者用振り返り用紙」*2)を使った「集団による授業リフレクション」

を基本の形として取り組むこととしました。研修講座で取り上げたり、昨年度の授業研究セミナーでも使ってきましたが、その主旨を確認することで、より効果的に利用しようと意図しています。

*1)6つの構成要素による授業デザイン 2014.3 教育実践臨床研究紀要「子ども学びを育てる知恵と技」p.35-84 藤沢市教育文化センター

*2)「参観者用振り返り用紙」を使った「集団による授業リフレクション」 2012.3 教育実践臨床研究紀要「教えることをとおして自分も育つ」p.59-72 藤沢市教育文化センター

第2回部会

日 時:5月23日(火)

場 所:教育文化センター 教育メディア資料室

内 容:この日の部会では、2年目、3年目の研究員から、今年度の取り組みで大切にしたいことや、「ねがい」についての報告がありました。

【研究員の先生から】

・昨年度、自分なりに自身の「ねがい」に向き合って取り組んできたつもりだつたが、昨年のセミナーを経験して、実は、自身も「分からないこと」がとても多かった。分かった気になっていただけの自分を感じた場でもあった。昨年の経験をふまえて、もう一度、取り組みたい。

・「ねがい」は子どもたち同士の関わりから得られることで考えていきたい。昨年、単元を通して子どもたちを見て、次に何が必要なのか、どうすれば子どもたちが自然に自主的に関わり授業を充実した時間にできるか、長時間をかけて試行錯誤する活動をした。その中で、子どもたちのことをもっと凝視し、事前の準備をしっかりすることの大切さを感じた。そのあたりを大切に日々の授業で取り組みたい。

・昨年度考えていた「学ばされるのでなく、必要だから学んでみようとと思えるようになってほしい」は「自分のねがい」でなかったように感じた。もう一度、自身が何をねがっているのか考えていきたい。

・今年は『みる』と『楽しむ』の2つのテーマに取り組みたい。

『みる』は生徒の行動や発言などを意識して『みる』(←昨年の授業リフレクションから 自分はみれていないという反省から)

『楽しむ』は社会科という教科を自身が一番楽しむということ。(←昨年の最後の部会でどんな授業をしたら生徒が楽しく前向きに取り組めるかというイメージができなかったということに気がついたから)

◎ 「これがしたい」「でも違う」「こういうことではない」、仲間に、ことばで話している中で、様々な気づきがおこります。その中で、「わたしのねがい」は明確化されたり、深化していきます。答えを見つめたような、でも見つからない・・・。自身の「ねがいは何か」を問い続けることは、「教師」としての自身の存在の意味を問い続けることでもあります。

第1回部会

日 時:4月20日(木)

場 所:教育文化センター 教育メディア資料室

内 容:今年度の教育実践臨床研究部会は新しく2名の研究員を迎え、小学校3名、中学校2名、特別支援学校1名の6名の研究員でスタートしました。自己紹介、2年目の研究員から新研究員へのオリエンテーション、そして2年目、3年目の各研究員より所信表明がありました。

今年は部会の前身である教育メディア研究部会の発足から数えて、35年目となります。研究のさらなる深化と発展を目指して、今年度も「見えることからの授業の再構築」を研究テーマに、次のことを重視して研究に取り組んでいきたいと考えています。

①教育実践臨床研究の持続と発展のための、研究員による授業実践研究の地道な積み重ね

②教員の世代交代を視野に入れた「学ぶこと・教えること」の本質のたゆまぬ研究

③教育実践臨床研究のさらなる普及拡大

印刷

印刷

送信

送信

戻る

戻る

ページの先頭

ページの先頭