令和5年度 社会科研究部会 活動報告

第12回 部会

日 時:2024年3月7日(木) 午後3時30分から

場 所:教育文化センター 小会議室

内 容:今年度の研究の振り返り

次年度(研究2年目)に向けて

研究テーマは『子どもが質の良い問いを追究する社会科の授業づくり』です。

今年度は「質の良い問いが位置づくような社会科の授業づくりー問いとそのつながりを考えるー」を研究の柱として、「どうしたら子どもが本気で考える問いが生まれて解決していくか」を研究のポイントに研究を進めてきました。これまでのところで見えてきた課題を踏まえて、次年度からの研究テーマを設定しました。「どうしたら『質の良い問い』を生み出せるか」が話題となり、「最初は教師が質の良い問いを提示したり、立て方を示し、子どもが質の良い問いをつくれるようなものの見方を育てていきたい。」「社会科研究部会で考える『質の良い問い』のイメージを共有しておきたい。」など意見がでました。社会科研究部会で考える『質の良い問い』とは何か、どのようにアプローチしていくかについて、次回の研究部会でさらに検討し共有していきたいと思います。

第11回 部会

日 時:2024年2月20日(火)午後3時30分から

場 所:教育文化センター 小会議室

内 容:研究2年目に向けて(社会科研究部会OBから学ぶ)

今年度の研究振り返り

社会科研究部会OBとして齋藤博一先生(辻堂小学校総括教諭)にご出席いただき、研究員としての3年間の体験談や現在の問題意識等のお話しを聴きました。来年度研究2年目を迎えるに当たり研究の方向性を考える上で、とても参考になりました。その後、今年度の研究で新たに生まれた疑問や課題を話し合い、講師の大村先生からアドバイスをいただき、有意義な時間を共有しました。『問い』を軸とした社会科の研究を深めて行きたいという思いと自分たちの研究を市内に広げたいという願い、どちらの方向で進めていくのかを、自分たちがどう成長したいのかを大切に、次回の研究部会で検討したいと考えています。

第10回 部会

日 時:2024年1月26日(火)午後3時30分から

場 所:教育文化センター 研究室D

内 容:研究の方向性を探る 質のよい問いが位置づくような社会科の授業づくり -問いとそのつながりを考える-

今年度の研究を振り返って

1年間の研究を振り返っていく中で、「どうやって単元を貫く問いを立てたらいいのか?」「どういう形で問いを立てていくのがいいのか?」「問いの押しつけになっていないか?」など話題が挙がりました。講師の大村先生から、「最初はこちらから『不思議に思う問い』『社会的に意義がある問い』を提示すると、子どもは問いの立て方を感覚的に身につけてくる。」「授業後に自分で省察しているか? 授業を振り返り次に生かすことが出来るのがプロの証。」「年間のスパンで見通しをもった強弱をはっきりつけた授業計画の必要性」などアドバイスをいただきました。

第9回 部会

日 時:2023年12月19日(火)午後3時30分から

場 所:教育文化センター 研究室D

内 容:研究の方向性を探る 質のよい問いが位置づくような社会科の授業づくり ー問いとそのつながりを考えるー

丸山研究員部内授業並びにその後の授業振り返り

部内授業の振り返りとその後の授業について

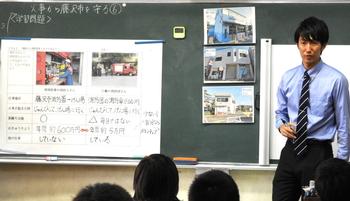

単元:小学3年 藤沢市の安全を守る ー火事から藤沢市を守るー

丸山研究員から、部内授業や研究協議を通して学んだことを生かしその後の授業を行ったことの報告がありました。部内授業後、再度問い直しを行い、予想を話し合い、消防団への質問リストを作成していきました。消防団からの回答をまとめたプリントを子どもたちに配布し、子どもたちは消防団の仕事で大切だと思うことを考えていきました。消防団の方の声を実際に感じたことが、単元を見通す問い「火事から藤沢市を守るために、だれが、どんなことをしているのだろう?」に対する答えを子どもたちとつくるのに役立ちました。

講師の大村先生から、「『自分の認識とのズレ、2つの事象のズレ』を感じたとき、問いが生まれる。ズレが生じる資料・教材の提示と子どもの内側にモヤモヤとして生まれかけている問いを引き出して集約し、共通の問いにしてあげるとよい。」と子どもが問いを生む教材の作り方・提示の仕方や子どもから生まれた問いや思考を教師が集約したり整理したりすることの大切さについて再度お話がありました。

第8回 部会

日 時:2023年11月7日(火)午後1時40分から

場 所:藤沢市立片瀬小学校

内 容:部内授業並びに研究協議

小学3年生 藤沢市の安全を守る ー火事から藤沢市を守るー

消防署を見学し直接話を聞いたことや消防団の活動写真・インタビュー資料から消防士と消防団の仕事の違いは何かを前時までに学習しました。それを基に、本時は、子どもが「なぜ消防団で活動している人は自分の仕事もあるのに消防団としても活動しているのだろう?」と問いをもち、考えを深め、皆で地域を守っていくことの大切さを学べるように授業を組み立てました。授業が始まると、「消防団の人は一般市民だと知ってびっくりした。」「自分の仕事があるのに消防団の仕事もやっていて、とても疲れているはずだけど、いつも笑顔で格好いい!」「消防士を助けたいから消防団の活動をやっているんだ。」前時の授業を受けて消防の勉強をすることを楽しみにしている子ども達の意見やつぶやきが聞かれました。「消防団は報酬をもらえるのかな?」と教師が質問し、子ども達は今日の学習の本題へと入っていきました。

授業終了後に行われた研究協議会では、「子ども達が消防の勉強をすることを楽しみにしている様子がうかがわれ子ども達は安心して楽しく授業に取り組んでいた。」と参観者から授業全般について感想が出る一方で、授業者から「進み方がじっくりだったので問いをつくるまでがメインになってしまった。」と社会科部会で考える『質の良い問い』を生み出すことの難しさについて話が出ました。講師の大村先生から「子ども達の中で学習問題(問い)が生まれかけていたが、上手に言葉で学習問題(問い)を表現することに気を回してしまい、解決したい学習問題(問い)がズレていったのではないか。子どもの内側にモヤモヤとして生まれかけている問いを引き出し、問い返し、論争させ、巻き込んで、皆の共通の問題にしていくといいのではないか。」とアドバイスをいただきました。

第7回 部会

日 時:2023年10月24日(火)午後3時30分から

場 所:教育文化センター 研究室D

内 容:質のよい問いが位置づくような授業 ー問いとそのつながりを考えるー

丸山研究員部内授業指導案検討

小学3年生 藤沢市の安全を守る ー火事から藤沢市を守るー

「消防団の方々がどんな思いで仕事をしているのか子どもたちに考えさせ、地域を守っていくことの大切さを消防団から学ばせたい。」と丸山研究員は思い、「火事から藤沢市を守るために誰がどんなことをしているのだろう?」「消防士と消防団では火事から守るために同じような仕事をしているように思うけど、どうして名前が違うんだろう?」と子どもから問いが生まれ問題解決していく授業を考えました。子どもの論理で問いが繋がっているか、皆で協議しながら丁寧に指導案を見ました。講師の大村先生から、「子どもから問いが生まれるにはどういう資料を提示したらいいのか。」「仮説を立てる時点では、教師は仮説を深めたいという思いから先取りして答えに繋がる情報を出し過ぎないように。」とアドバイスをいただきました。

第6回 部会

日 時:2023年9月12日(火)午後3時30分から

場 所:教育文化センター 小会議室

内 容:研究の方向性を探る 質のよい問いが位置づくような授業 ー問いとそのつながりを考えるー

個々の授業進捗状況報告

「質の良い問いが位置づくような授業づくり」をめざし、各研究員が問いとそのつながりに留意した授業案やその授業案に基づく授業の進捗状況の報告をし、「質の良い問いが位置づくような授業」について見識を深めました。

〈各研究員の今後の授業について〉

- 服部研究員 小学6年 近代国家をめざして

- 丸山研究員 小学3年 藤沢市の安全を守る「火事から藤沢市を守る」

- 甘粕研究員 小学3年 藤沢市のうつりかわり

- 田畑研究員 中学2年 第4章 近世の日本 第2節 江戸幕府の成立と対外政策

- 木村研究員 中学3年 公民 人権と日本国憲法

講師の大村龍太郎先生から、「子どもが追究したくなる問いであることは勿論、どういう認識にたどり着かせたいのかを授業者がしっかりもっておくことが大切。」「子どもの論理で問いがつながるように。」とアドバイスをいただきました。

第5回 部会

日 時:2023年8月21日(月)午後1時30分から午後3時30分

場 所:教育文化センター 研究室A

内 容:研究の方向性を探る(質の良い問いが位置づくような授業 ~問いとそのつながりを考える~ )

『質の良い問いが位置づくような授業』をめざし、問いとそのつながりに留意し作成した授業案を持ち寄り、検討を行いました。色々なパターンの問いが出てきたので、「どうしたら子どもが本気で考える問いが生まれ、子どもが解決していくか」を1年目の研究のポイントとし、各研究員が自校で授業実践を行い、そこから見える“よさ”と“課題”を基に更に研究を進めていくこととしました。講師の大村先生からは、「その問いを解決して、子どもたちにどういう認識(資質・能力)が育てばよいか」を、授業者がしっかりもっておくことが大切とアドバイスをいただきました。

第4回 部会

日 時:2023年7月26日(水)午後1時30分から午後3時30分

場 所:教育文化センター 小会議室

内 容:研究の方向性を探る

講師の大村先生から、「質の良い問いの大切さ」「質の良い問いが主体的な学びを促進し、深い学びへ導き、その過程に対話するということが起きる。」というお話がありました。質の良い問いをどう投げかけるかではなく、どうしたら子どもの中から質の良い問いが生まれるかを考えていくこと、そのために資料の出し方を工夫し教材に語らせるように資料を上手に使うことが必要だということを、大村先生から動画を見せていただいたことで皆で共有することができました。そこで次回の部会までに、問いとそのつながりに留意した、質の良い問いが位置づくような授業を考えてくることとしました。

第3回 部会

日 時:2023年6月19日(月)午後3時30分から

場 所:教育文化センター 理科研修室

内 容:研究の方向性を探る

研究の方向性について議論する中で「問い」が話題になりました。講師の大村先生から、「『質の良い問い』が主体的な学びを促して深い学びへ導き、その過程に対話するということが起きる。」「『どのような~なのだろう?』『なぜ~なのだろう?』『これからどうすればいいのかな?』と社会的事象の見方・考え方を働かせる3つの問いを柱に、子どもが問いを見出し解決していくストーリーが描けているか。」とお話がありました。この話を受けて、『質の良い問い』を生み出すにはどうしたらよいか、『質の良い問い』が子どもから生まれるように教師はどう工夫したらよいか、皆で話し合いました。

第2回 部会

日 時:2023年5月19日(金)午後3時30分から

場 所:教育文化センター 研究室D

内 容:自己紹介

年間計画作成

東京学芸大学准教授 大村龍太郎先生を講師にお迎えし、研究部会を開催しました。大村先生への自己紹介を兼ねて、研究員一人一人が、社会科に対する思いを語りました。「社会科は今起きていることやこれからのことを考える教科なので、授業の中で考えを話し合う活動を多くし、社会科に興味をもってほしいと思っている。そのために、議論したくなるような教材・題材に気をかけている。」「子どもの興味・関心を高めることにつなげられればと思い、授業内容にあった雑学を生かしている。」など、日頃の授業での工夫を紹介し情報交換しました。講師の大村先生から、その都度アドバイスをいただき、有意義な時間を過ごすことができました。「プラスになる3年間になるようにしたい。」と意欲満々、活気に溢れ、楽しく研究していける部会になりそうです。

第1回 部会

日 時:2023年4月20日(木)午後3時40分から

場 所:教育文化センター 研究室D

内 容:自己紹介

3年間の研究の進め方と今後の取り組み

情報交換、課題の把握

2019年度から2022年度まで3年間休会していましたが、今年度から講師を大村龍太郎先生(東京学芸大学准教授)に依頼し、新たに5名の研究員(小学校3名 中学校2名)を迎え、社会科研究部会が再スタートしました。社会科についての思いや困り感をそれぞれ話しました。その中で「授業づくり」「評価」について話題が盛り上がりました。

印刷

印刷

送信

送信

戻る

戻る

ページの先頭

ページの先頭