令和5年度 外国語活動・外国語科研究部会

第12回

日 時:2024年3月21日(金) 午後3時30分から

場 所:教育文化センター 中会議室

内 容: 研究テーマ・研究の概要について

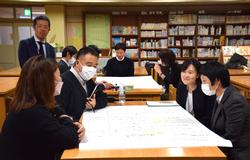

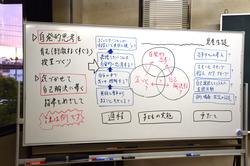

今回の部会では、前回の部会に引き続き研究の概要について話し合いました。「自発的思考を育む(気づかせて・自己解決に導く)」の「気づかせて」とは、注目させ、気にさせること。そのためのツールとしてロイロノート等のICTや、設定(出会い)として、目的・場面・状況の工夫が中心にあることを確認しました。「自己解決に導く」とは、考え、想像させることで、出来そうと思わせたり、やりたいと思わせるための手だてを考えることになりました。また、児童生徒が「お客さん」ではなく、参加する気になり、発言を引き出す(まず一言目を出させる)ための手だてとして、いつも自分のことばかり言うのではなく、ある意味無責任に「何かの気持ちを想像したり、何かになったつもりで言う」場面があってもいいし、それなら間違ってもいいと児童生徒が思えることで話しやすくなることもあるのではという意見が出ました。次年度は各研究部員が自分の授業でどのようなアプローチが考えられるのかを出し合い、研究をさらに深めていきたいと思います。

第11回

日時:2024年2月9日(金) 午後3時30分から

場所:教育文化センター 中会議室

内 容:1.研究報告書について

2.研究テーマについて

今年度予定されていたセミナーが全て終了したところで、今回の部会では、改めて研究テーマである「自発的思考を育む(刺激する・くすぐる)授業づくり」の「核」となる部分について考えました。研究員が願う児童生徒の姿として、「言いたいこと、伝えたいこと」を難しいで終わらせず、前向きに言ってみようとする姿とし、日頃の授業で大切にしていることを出し合いました。その上で研究テーマはどのような表現が的確か、自発的思考とはどういうことなのか、今一度 研究テーマについて具体的に考えていくことになりました。

第10回

日時:2024年1月19日(金) 午後2時5分から

場所:善行中学校 2年3組教室

受講者:小学校 2名 中学校 2名

内 容:(1)授業研究セミナーⅢ

・研究授業 藤沼 航太研究員

NEW CROWN Lesson7 Rakugo Goes Overseas (2年3組)

・研究協議

(2)研究部会

・授業研究セミナーⅢを終えて

・研究報告書について

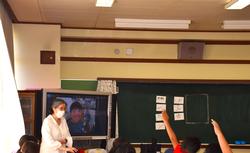

今回のセミナーでは、部会の研究テーマ「自発的思考を育む(刺激する・くすぐる)授業づくり」に基づき、気づかせて自己解決に導く指導をめざして、現在完了経験用法の導入の授業を行いました。小学校で音声中心で英語を学んできた流れを中学校でどのように教師の音声を中心とした導入につなげるのか、何度も試行錯誤をした工夫がちりばめられた授業でした。参観者は藤沼研究員が何度も基本文型を使った文を話すとともに、スクリーンで補助的な内容を少しずつ提示することにより、生徒たちはスムーズに内容を理解し、既習内容や過去形との違いについて思考を巡らせる姿を見取ることが出来ました。その後のペア活動で生徒たちは、新しい文法を使って自分の自慢話を考え相手に伝え、それを聞き取った側も表情豊かにリアクションしていました。

研究協議では「生徒たちが熱心に先生の話を聞いている姿があった。」「生徒たちが先生クイズの内容によくリアクションし、好奇心をもって聞いていた。たっぷりと基本文を聞く時間があってよかった。」「生徒たちのペア活動での会話のやりとりが何回も続いてできていたり、過去形を使った質問ができていたりと日頃の積み重ねを実感できる授業だった。」「授業の場面に応じた聞かせに細やかな工夫があり、内容を深めたくなるような題材設定だった。」など活発な意見交換がされました。

講師の粕谷先生からは、「生徒たちにはじめて発話させる場面で文字を見せながら練習すると、どうしても音が途切れて英語らしいリズムにならないため、指導の工夫をするとよい。」さらには「ペア活動に入る前に全員で口頭英作文練習をするために、カードを黒板に貼るなど、黒板の活用があるとよい。」というアドバイスをいただきました。

アンケートより

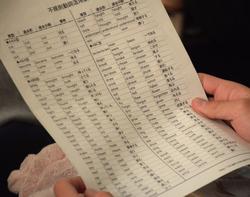

・動詞の変化表を見ながら各自が質問を考え、会話をする場面が印象に残りました。

・印象に残ったところは、何度も色々な形で完了形の文を聞かせていたところです。また、同じ授業をみた粕谷先生のお話を伺うのが初めてだったので、とても勉強になりました。

第9回 部会

日時:2023年12月11日(金) 午後3時30分から

場所:教育文化センター 教育メディア資料室

内 容:1.授業研究セミナーⅡの振り返り

2.授業研究セミナーⅢの指導案検討

今回の部会では授業研究セミナーⅡの振り返りと授業研究セミナーⅢの指導案検討を行いました。

授業研究セミナーⅡの振り返りでは、石田研究員から授業後に児童に行ったアンケートの結果や事後の授業で研究授業の際に発表できなっかった子どもたち全員がFLTの先生に道案内をした様子が報告されました。子どもたちの自分たちで考えた道案内をFLTの先生に英語で発信できた達成感を感じている様子が伝わってきました。

次に、2024年1月19日(金)に行われる授業研究セミナーⅢ(藤沼研究員Lesson7 Rakugo Goes Overseas 中学校2年)の指導案検討を行いました。音声中心の導入をし、生徒たちが英語をたくさん聞いて、意味を類推し、文法を理解しながら自らの力で英作文をしていく課程をどのように組み立ていったらよいかについて、活発な意見交換を行いました。

講師の粕谷先生からは、様々な種類の英文を単発でたくさん聞かせるよりも、一つのトピックで関連する英文をたくさん聞かせた方が、学習者にとって意味を捉えやすく、思考が深まりやすいことや、子どもたちにわくわくした気持ちで英作文をするヒントを具体的に教えていただきました。

第8回

日時:2023年11月13日(月) 午後1時35分から

場所:中里小学校 ハッピールーム

受講者:小学校 3名

内 容:(1)授業研究セミナーⅡ

・研究授業 石田 優也研究員

NEW HORIZON Elementary 5 Unit 5『Where is the post office?』(5年2組)

・研究協議

(2)研究部会

・授業研究セミナーⅡを終えて

・授業研究セミナーⅢの指導案検討①

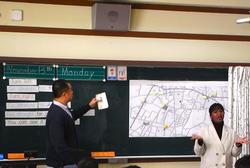

今回のセミナーでは、部会の研究テーマ「自発的思考を育む(刺激する・くすぐる)授業づくり」に基づき、気づかせて自己解決に導く指導をめざして、子どもたちがFLTに学校までの道案内や、中里のおすすめのお店に行くための道案内を考え、発表する授業を行いました。迷子になったFLTの先生を気遣い、自分の言葉で英語を話そうとする子どもたちのいきいきとした姿をたくさんみることができました。

グループ協議では、「FLTが道に迷ってしまい、まだ学校に来ていないところで、先生の携帯電話に電話が入るという設定が、児童にとって自然とFLTの先生が今どこにいるか話す英語を集中して聞き取り、そこから中里小までの道案内をグループで考えるという導入につながった。」「FLTがどちらの方向を向いているのかを確認しながら、まずTurn left/right.などから考えているグループもあり、日頃の丁寧な指導が活きていた。」「ペアになって道案内を考え、同じテーブルの人に伝える活動をしたが、児童同士の活動では不完全な英語のままであることからも、先生がどんどん児童に道案内を発表させて、それをクラス全体で聞き取る活動を入れるべきだった。」という意見がありました。

講師の先生からは、「児童が考えたことを残していく工夫」として、グループやペア活動では地図をたくさん用意しておいて、それにラインマーカー等で記入しながら会話をするとか、黒板の大きな地図も、児童の発表した道案内が視覚的にわかり、同じ場所を道案しても違う道順があることが視覚的に分かった方がよいというお話がありました。

(アンケートより)

まさに、テーマに沿った授業づくりがされていて、「自発的思考を育む」工夫が授業のなかに沢山つくられていました。先生が設定した目的や状況が、子どもたちをワクワクさせ、学習活動に意欲的に取り組むように考えられていました。FLTからの電話・本物の地図・文章を作るホワイトボードなど、児童がのめり込んで学習活動に取り組む姿を見て、大変勉強になりました。楽しそうに活動する児童をみていて、参観者のこちらも本当に楽しい時間でした。また、児童が臆することなく、どんどん英語を発言していて、感心しました。これまでの積み重ねを感じました。

第7回 部会

日時:2023年10月5日(木) 午後3時30分から

場所:教育文化センター 小会議室

内 容:授業研究セミナー2にむけて

1.授業研究セミナー2の指導案検討②

2.セミナーのチラシ、セミナー小冊子の作成について

今回の部会は、11月13日(月)に行われる授業研究セミナーⅡ(石田研究員Unit5 Where is the post office? 小学校5年生)の指導案検討を行いました。児童がもっと英語を言いたいという気持ちになり、この場合はどんな英語表現で言えば良いのだろうと考える姿を目指した指導案でした。既習事項に少しプラスアルファした内容にチャレンジしたいと石田研究員が考えた2つの展開案について、どちらがより児童が場面を想像しやすく、児童の学びが深まるのかに焦点をあて話し合いました。講師の粕谷先生からは指導する英語の会話の内容・語句を指導案に細やかに記載すること、誰が誰に対してどんな目的でやる活動なのか指導案に記載すること、児童の答えが1つに限定される問いより、複数考えられる問いの方が広がりがある場面を作れるなど、実践的なアドバイスをたくさんいただきました。

第6回 研究授業

日時:2023年9月12日(火) 午後1時35分から

場所:中里小学校

内 容:(1)粕谷先生による研究授業

(2)授業研究セミナー2の指導案検討

今回は外国語活動・外国語科研究部会の講師である、粕谷先生による研究授業を中里小学校(5年生)で行いました。子どもたちがI can ~. I can't ~. He can ~. He can't ~. のキーセンテンスを子どもたちが言いたくなるような問いを提示し、何回も口にしたくなるような場面を子供のリズム、集中度に合わせながら設定していく授業展開でした。子どもたちがすっかり心を掴まれて楽しそうに英語を口ずさむ姿がたくさん見られ、あっという間の45分間でした。先生にいつも部会の中でご指導いただいているテクニックを実際の授業を通して見せていただき、大変充実した研究授業となりました。部会の後半は、11月13日(月)に行われる授業研究セミナーⅡ(石田研究員 5年生)の指導案検討を行いました。石田研究員の授業作りへの思いを部員で共有し、どうような単元を取り上げると効果的か等について話し合いました。

第5回 部会

日時:2023年8月7日(月) 午後1時30分から

場所:教育文化センター 中会議室

内 容:(1)授業研究セミナーⅠの振り返り

(2)9月の研究授業について

(3)研究報告会について

今回は前回の授業研究セミナー1の振り返りをしました。当日参加された先生方のコメントの付箋を授業の流れとともに振り返り、どんな手立てが有効だったか、どんな手立てが必要だったのかを話し合いました。その後、研究テーマと授業の関連についても話がおよび、児童生徒が主体的に話す姿について、小学校・中学校での実際の授業についての情報交換をしながら改めて考える機会となりました。「主体的に発話する難しさは中学校の授業で特に感じる。」という話もありました。講師の粕谷先生からは、「自分のことを話すことを突き詰めすぎるとしんどい時もある。そういう時は一歩ゆるめてあげて、この人だったらどう言いそうかな?と、視点を変えて、みんながある程度共感できそうなお題をだすとよい。」という具体的なアドバイスをいただきました。

第4回

日時:2023年7月4日(火) 午後1時35分から

場所:鵠洋小学校

受講者:小学校15名中学校1名

内 容:(1)授業研究セミナーⅠ

・研究授業 武田 彩湖研究員

New Horizon Elementary 6 Unit 3『Let's go to Italy.』(6年4組)

・研究協議

(2)研究部会

・研究報告会について

・2学期の日程について

今回のセミナーは、研究テーマである『自発的思考を育む(刺激する・くすぐる)授業づくり「気づかせて自己解決に導く指導をめざして」』に基づく公開授業でした。授業者である武田研究員が語彙の選択・教材提示のタイミング・英語を使う必然性など児童らが思考をめぐらせて英語を話したくなるような仕掛け等をいくつも提案し、部会の中で練り上げて実践しました。

その後の研究協議では、まず、研究テーマについての説明や、武田研究員からこの研究授業をデザインする際のねらいや本時授業に至るまでの経過についての話をしました。次のグループ協議では、「自分が考えたことを英語で言いたいという子どもたちの気持ちの高まりを感じた。」「他の人が発表で使った表現を学んで自分の表現に取り込んでいく子どもの姿を見取ることができた。」「FLTの先生が発表者の内容を取り上げたフィードバックが大変効果的だった。」等のご意見がでました。粕谷先生からは「場面に応じた語彙の選択の仕方」、「目標とする英語表現を浴びせる指導の工夫やタイムマネージメントの仕方」、「理解を深めるためのスモールステップ」、「英語の語順で横に動詞カードを黒板に掲示するやり方」などの具体的なご指導をたくさんいただき、大変充実したセミナーになりました。

(アンケートより抜粋)

・小学校の授業の目指すところや実践を実際に見て学べたことが良かった。

・武田先生の子どもたちへの声かけや発声が印象に残りました。またステップを伝えなくてもスムーズに授業が流れていました。もっと先生方の授業をライブを見てたくさん勉強したい、知りたいと思いました。

・外国語部会の皆様の、これまでの研究の積み重ねを共有くださった事に感謝申し上げます。武田先生に授業に感激しました。研究授業についての質疑応答・協議は大変参考になりました。また粕谷先生による講評は大変勉強になりました。

第3回 部会

日時:2023年6月20日(火)午後3時30分から

場所:藤沢市立鵠洋小学校 家庭科室

内 容:・研究テーマについて

・授業研究セミナー1の指導案検討②

・諸連絡

今回の部会では7月4日に行われる授業セミナーⅠ(武田 彩湖研究員 Unit3 Let's go to Italy. 小学校6年生)の指導案検討を行いました。

子どもたちが自分の気持ちを乗せ、その場で考え、持っている語彙を使って英語を話す姿を引き出すには、どのような設定だったらスムーズかという視点で授業構成を検討しました。授業の中で、教師の働きかけによる子どもたちの反応を何通りもシミュレーションしながら、活発な意見交換がなされました。粕谷先生からは指導計画の書き方・単元計画の構成・英語表現のニュアンス・授業展開のリズムやマネジメントの部分など細やかにご助言いただきました。

第2回 部会

日時:2023年5月30日(火)午後3時30分から

場所:教育文化センター 中会議室

内 容:・研究テーマについて

・授業研究セミナー1の指導案検討①

・諸連絡

今回の部会では、7月の授業研究セミナーⅠに向けて、研究テーマについてもう一度整理をしながら意見交換を行い、自発的な思考を大切にしたいという思いを部内で確認しました。また、セミナーの授業者である武田研究員から、研究授業でどのような児童の姿をみてもらいたいかお話しいただき、そののための手立てについて部内で活発な意見交換をしました。

第1回 部会

日時:2023年4月20日(木)午後3時30分から

場所:教育文化センター C研究室

内 容:・年間スケジュール確認・今年度の研究部会日の日程調整

・授業研究セミナーについて

・諸連絡

研究2年目の部会がスタートしました。昨年度行った部内授業や話し合いを通して、「思考しながら発信する力」がつく授業を目指していくことになりました。

今年度は授業セミナーを開催します。昨年培ったチーム力で、目指す授業に向かって、子供たちの状況に合わせて手立てを試行錯誤しながら進んでいきます。

今回の部会には特別研究員の慶應義塾大学教授 鹿毛 雅治先生も部会にお越し下さり、これからの外国語の授業で目指すことについて研究部員の先生方と意見交換をしてくださいました。

5月部会からは、講師の東京学芸大学教授 粕谷 恭子先生が参加されます。部会の取り組みについては活動報告としてその都度ホームページでお伝えしていきます。

印刷

印刷

送信

送信

戻る

戻る

ページの先頭

ページの先頭