令和5年度 国語科研究部会 活動報告

第12回部会

日 時:3月21日(木)午後3時20分から

場 所:教育文化センター 小会議室

内 容:・石原研究員 授業研究セミナーふり返り

・安研究員 研究授業構想検討

・研究内容検討

次に安研究員の授業構想を検討しました。安研究員から「枕草紙」の現代語訳を書き、共有する案が示され、その可能性について話し合いました。安研究員は6月に部内研究授業として実施する予定です。

最後に来年度の計画を大まかに確認しました。来年度は3年計画の研究の最終年として、セミナーを複数回実施する予定です。後半は研究報告をまとめる作業もあり、忙しい1年となりそうです。少しでも参考にしていただける提案となるよう、チーム力を発揮して研究を進めたいと思います。

第11回部会

日 時:3月7日(木)午後2時10分から

場 所:善行小学校

内 容:・石原研究員 授業研究セミナー(4年生国語)

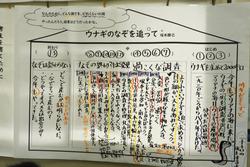

単元 きょうみをもったことを中心に、しょうかいしよう「ウナギのなぞを追って」

・授業振り返り

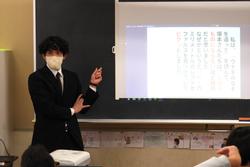

今回は石原研究員の授業研究セミナーをおこないました。

本単元では児童が教材の紹介文を書きます。そして、「確かな読みをもとに紹介文を書き、紹介文を書くことで読みをより一層確かなものにしていく」という好循環をねらっています。授業には様々な工夫がされていましたが、特に有効だと感じたのは、石原研究員が教材の筆者とその共同研究員の方に連絡を取り、児童が書いた紹介文を読んでいただくようにお願いしていた事です。これが児童の書く意欲の向上と相手意識の高まりにつながっていました。

本時の中心となる学習課題は紹介文の一部となる感想を書くことでした。ロイロノートを使って書き、級友と推敲しあいます。訂正や共有がしやすいICTの長所がうまく生かされていました。児童は人に直されることを嫌がらず、とても生き生きと交流していました。

授業振り返りは、研究部員以外の参観者を含めておこないました。気づいたことを付箋紙に書き、それを模造紙に貼りながら話し合いました。この方法は部員以外の方にとっても発言しやすかったようです。貴重な意見をたくさん頂くことができました。

第10回部会

日 時:2024年2月1日(火)午後2時20分から

場 所:鵠沼小学校

内 容:・湖本研究員 部内研究授業(5年生国語)

単元 読み手が納得する意見文を書こう「あなたは、どう考える」

・研究授業振り返り

・3月授業研究セミナーについて

今回は湖本研究員の部内研究授業を行いました。

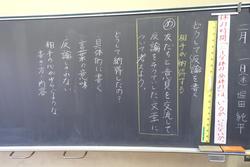

反論を想定して意見文を書くことで、確かに書く力を育てる授業です。この日の中心となる学習活動は、4人グループで「20分休みは必要か」のテーマについて話し合うことでした。はじめに自分の意見に対する反論を3つ考えます。次にその反論への回答と根拠を考えます。それぞれを付箋に記入して1枚のワークシートに貼ります。このワークシートをもとに話し合い、最後に話し合ったことを全体で共有しました。

授業後の協議会では、「身近なテーマにしたことで逆に好き嫌いに影響され議論が深まりづらかった」「毎時配布されるワークシートを自ら冊子するアイディアがよい」「付箋紙が有効に使われていた」「豊かに書く事の定義について改めて共通理解を図る必要がある」などの意見が出されました。

次に3月7日に善行小学校で実施する授業研究セミナーの指導案検討をおこないました。教材は「ウナギのなぞを追って」という説明文で、その紹介文を書くことが主な学習活動となる予定です。より深い学びにつなげるために、どのような課題を設置すればよいかなどについて話し合いました。

第9回部会

日 時:2023年12月12日(火)午後3時20分から

場 所:教育文化センターD研究室

内 容:・研究内容検討

・湖本研究員 部内研究授業指導案検討

・石原研究員 授業研究セミナー指導案検討

・事務連絡等

今回の部会では、主に湖本研究員と石原研究員の指導案を検討しました。

はじめに研究内容について、重点や構想などを検討しました。「確かに書く」と「豊かに書く」については様々な定義がありますが、少なくとも両者に順位制や優位性はつけずに研究を進めようと話し合いました。

次に湖本研究員の指導案を検討しました。授業の対象は小学5年生で「あなたは、どう考える」という単元です。主な学習活動は「前時までに書いた意見文をペアで推敲する事」です。この日は、ペア学習やワークシートの内容を中心に検討しました。

次に石原研究員の指導案を検討しました。授業の対象は小学4年生で「ウナギのなぞを追って」という単元です。主な学習活動は「前時までに書いた感想文をロイロノートを使って推敲する事」です。この日は、読解力を育てる単元に「書くこと」をどう位置づけるか、学習意欲をどう高めるかなどについて意見交換しました。但し、石原研究員の授業日にはまだ時間があるので、授業内容が大きく変更される可能性があります。

第8回部会

日 時:2023年11月28日(火)午後3時20分から

場 所:教育文化センターD研究室

内 容:・研究テーマ検討

・事務連絡等

今回の部会では研究テーマを検討しました。

この日は、時間をかけてテーマ設定に向けた議論をしました。これまで表現力の育成をねらい研究授業を重ねてきましたが、その中で研究員は書く力の重要性を徐々に強く意識するようになってきました。そして、その実践にもある程度の手応えを感じてきたようです。この日の部会では特に「確かな表現力」と「豊かな表現力」の定義や、書くことの意義について議論が白熱しました。そして、そのような思いを言語化し、「確かで豊かな書く力を育む国語の授業」(仮称)を研究テーマとすることで一致しました。

今後はより書くことに焦点をあてて授業研究を進めていきます。年明けの2~3月にはセミナー授業をおこない、市内の先生方にも広くご助言をいただきたいと考えています。

第7回部会

日 時:2023年10月17日(火)午後3時20分から

場 所:教育文化センターD研究室

内 容:・下山研究員 部内研究授業振り返り

・研究テーマ検討

・事務連絡等

今回の部会では、はじめに下山研究員の授業の振り返りを行いました。

授業は「運動会の案内状をグループで推敲する」ものでしたが、題材が案内状であった事が、「相手を思いやって分かりやすく書く」強い意識付けになっていました。文書を書く時は、「伝える相手を明確に意識する」事が大切であり、発達にあわせて不特定多数に伝える文を書けるように指導するのがよいとの意見が出されました。また、グループで推敲する場面では、児童が付箋紙で気づいた点を伝え合いましたが、これも書く力を育てる大切な活動であったという意見が出されました。

研究テーマ検討では、これまでの積み重ねで、表現力の育成に取り組む為の共通理解が十分にできた事が確認され、11月の部会で研究テーマを定めることが確認されました。

第6回部会

日 時:2023年9月28日(木)午後2時30分から

場 所:鵠南小学校

内 容:・下山研究員 部内研究授業(3年生国語)

単元「大事なことを考えて、あんないの手紙を書こう」

・研究授業振り返り

・事務連絡等

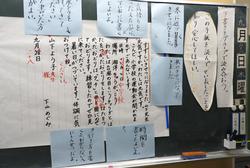

下山研究員の部内研究授業を参観し研究協議を行いました。授業の中心となる学習活動は、「各自が書いた運動会の案内状をグループ内で交換して読み、助言や感想を伝え合う」ことです。

はじめに先生が書いた案内状(児童に気づいて欲しい仕掛けを混ぜたもの)を拡大して黒板に貼り、皆で気づいたことを発表しました。「はーい!」とたくさん手が挙がり、学習意欲を感じます。指摘内容も「ここはもう少し丁寧に書いた方がよい」「ここの表現はこんな感じでもよいのでは」など、小学3年生がここまで気づくものかと感心しました。この活動がよい導入となり、次につながっていきます。

中心となる学習活動では、3~4人のグループをつくり互いの案内状を読み合い、気づいた事を付箋紙に書いて貼っていきました。難しい課題に悩みながら真剣に取り組む姿が見られました。

授業後は研究協議会を行い、個別の児童の学びや授業展開、改善案などについて幅広く話し合い、最後に講師の青山先生から助言をいただきました。「書くこと」と「協働的な学習」のよさを生かし、児童の意欲と考える力を伸ばす授業でした。

第5回部会

日 時:2023年8月7日(月)午前10時から

場 所:教育文化センター D研究室

内 容:今回の研究部会は、①佐藤研究員の研究授業の振り返り ②下山研究員の部内研究授業の指導案検討,③研究テーマの検討をおこないました。

佐藤研究員の振り返りでは、佐藤研究員より「読み手の立場に立つという点で学習への動機付けに課題を残した」等の反省が述べられました。部員からは「詩の魅力を説明文で表現するという難しい課題にチャレンジしたことが評価できる」等の意見が出されました。

下山研究員の部内研究授業は単元「大事なことを考えてあんないの手紙を書こう」(小学校3年生)です。指導案検討では、児童が初めて手紙を書く単元となるため、児童の反応をイメージしてどのように条件設定するか等について意見が出されました。

研究テーマの検討では、「表現する」ことに着目して研究を進めることが確認されました。そもそも表現するとはどのような活動か、表現力をつけるためにはどのような学びが有効かなど、今後さらに討議を重ねながら研究を進めていきたいと思います。

第4回部会

日 時:2023年7月7日(金)午後2時35分から

場 所:藤ケ岡中学校 パソコン室

内 容:・佐藤研究員 部内研究授業(1年生国語)

単元「表現を工夫して詩の魅力を文章で表現する」

教材「比喩で広がる言葉の世界」森山卓郎氏

・研究授業 ふり返り

・その他

佐藤研究員の部内研究授業を参観し研究協議をおこないました。

授業の中心となる学習活動は、前時までに生徒一人一人が書いた「詩の魅力を伝える文書」を小グループで推敲する活動でした。推敲後にはロイロ・ノートに訂正した文章を入力し、最後に数名の文書を共有しました。指示が分かりやすく、とてもテンポよく授業が進んでいきました。学習を振り返ったり、情報共有したりする場面では、ICTが効果的に活用されていました。授業後は青山先生を交えて授業の振り返りをしました。「根拠を明確に分かりやすく書く」ことと「比喩を用いて豊かに書く」ことの両方をねらう授業だったため、授業構造が複雑になり、学習活動の意義が生徒に伝わりにくかった等の意見も出されました。

第3回部会

日 時:2023年6月13日(火) 午後3時20分から

場 所:教育文化センター D研究室

内 容:・佐藤研究員部内研究授業 指導案検討

・研究テーマ設定について

・その他

今回の研究部会は、佐藤研究員の部内研究授業(「詩の世界 比喩で広がる言葉の世界」森山卓郎 光村図書中学校1年生)の指導案検討を行いました。

佐藤研究員の授業主旨は、「読む単元において表現技法を学んだあとに、生徒が自ら『文章を工夫したい』、『文章を書きたい』と思えるような指導をしたい」でした。

読み物教材から「書くこと」につなげるには、どのように指導すればよいのか。考えられる具体的な手立ては何か。また、どうすれば「個別最適な学び」と「協働的な学び」を効果的につなげられるのか。議論は多岐に及びました。

まとめに、講師の青山先生から「チャレンジする授業」のアドバイスをいただきました。研究員の関心を深める研究授業になりそうです。

第2回部会

日 時:2023年5月23日(火) 午後3時30分から

場 所:教育文化センター 小会議室

内 容:・研究テーマ設定に向けて

・年間計画について

・その他

今回の部会は、今年度初めて講師の青山先生をお迎えしました。

議論は「研究テーマの設定」を中心に進めました。前回まで「書くこと」をどのようにテーマ化していくのかを考えてきましたが、各研究員の認識に幅があるので、今回あらためて研究員一人ひとりの見解を確認しました。

共通見解として、児童生徒の言語能力にばらつきがあること、多くの児童生徒は「書くこと」に苦手意識を持っていること、「書くこと」の基礎的・基本的な力や豊かに表現するための力が不足していることが確認できました。しかし、その主な原因については「語彙力不足」、「構成力不足」、「日常的に文章を書く習慣が身に付いていない」など、研究員それぞれの意見に少しずつ差異のあることがわかりました。これらの意見を整理・統合してテーマ化するには、もう少し議論する時間が必要です。

さらに、青山先生から「なぜ書く力が必要なのか?」と問われ、各研究員は言語活動を省察する必要があると認識しました。

第1回部会

日 時:2023年4月20日(木) 午後3時30分から

場 所:教育文化センター 中会議室

内 容:・自己紹介

・今年度の研究の進め方について

・研究テーマについて

・その他

新研究員(2名)を迎えて令和5(2023)年度国語科研究部会が発足し、第1回研究部会が行われました。

部会は、和やかに自己紹介が行われたあと、さっそく研究の進め方等について真剣な話し合いが行われました。

まず、部内研究授業の年間計画を設定し、その計画をもとに研究部会のスケジュールを具体化していきました。さらに、研究テーマについて、昨年度からの話し合いをベースに新研究員の意見を尊重しながら議論を重ねました。昨年度は、PISA型読解の研究授業が多かったので、今年度は「書くこと」を中心に進めてはどうかと話し合われましたが、各々がもっと練り上げてから次回再検討することになりました。議題・テーマに迫ろうとする研究員の真摯な姿勢は、今年度の研究部会にも引き継がれています。

印刷

印刷

送信

送信

戻る

戻る

ページの先頭

ページの先頭