令和5年度 算数・数学科研究部会 活動報告書

第12回 部会

日 時:2024年3月14日(木)

場 所:教育文化センター 小会議室

内 容:今年度の研究のまとめ報告

研究テーマ:『たたき台』から みんなで考えを深める 授業づくり

算数・数学科研究部会では、どの子も「課題を解決するための一歩を踏み出す力」をつけるためにはどのような手だてが必要なのかを考えてきました。そして、子どもたちがとりあえず一歩を踏み出し、思考を進めていくためのきっかけとなるものとして『たたき台』を考え、授業研究を行ってきました。今回の研究部会では、1年間を振り返り、課題を洗い出し、「たたき台をつくる意義・効果」「たたき台の取り上げ方」などについて意見を出し合いました。講師の池田先生からは、「本来結論(答え)というものは、いくつかの考えを、検討・修正を繰り返しながらたどりつくもの。『上手くいくこと』『上手くいかないこと』の両方があるはずなのに、教師が『上手くいくこと』の方だけ取り上げていくと、子どもは正解にしか価値がないと思うようになる。そして、分からないことについて考えるのは無駄だと思うようになる。」とアドバイスをいただきました。「課題に対して失敗を恐れずに、自ら一歩を踏み出す子ども」「出した考えを検討して粘り強く修正していく子ども」の育成に向けて、私たち研究員も粘り強く研究を深めていきたいと思います。

第11回 部会

日 時:2024年2月22日(木)午後3時30分から

場 所:教育文化センター 小会議室

内 容:工藤研究員部内授業その後についての報告と検討

研究報告書検討

工藤研究員から、先月行われた部内授業での児童の振り返りとその後行った授業について報告がありました。部内授業での児童の振り返りの中に、「○○さんの発言がヒントとなり、そのおかげで解決することができた」と記述されたものがありました。講師の池田先生から、このような発言が『たたき台』で思考するよさであり、失敗を恐れずに一歩踏み出す児童の育成につながるとアドバイスをいただきました。私たちは『たたき台』のある思考の過程と振り返りに教師が価値づけするということを続け、次年度も子どもたちがこの思考の課程を大事にするよう研究を続けたいと考えています。

第10回 部会

日 時:2024年1月19日(金)午後1時30分から

場 所:藤沢市立天神小学校

内 容:工藤研究員部内授業 並びに 研究協議

研究テーマ

たたき台から みんなで考えを深める 授業づくり

工藤研究員部内授業

単元:正多角形と円周の長さ(小学校5年) ~図形の構成要素に着目して特徴を比較し、正多角形の意味や性質を理解しよう~

工藤研究員は、図形の構成要素に着目し「ある・なしゲーム」を利用して正多角形の意味や性質を理解させる授業を考えました。7枚の図形のカードと、その図形が入る7つの枠がある表を黒板に貼ると、子どもたちは「ある・なしゲームだ!」と興味津々。「『正三角形』は『ある』に、『長方形』は『なし』に入ります。」「『正方形』は『ある』に、『二等辺三角形』は『なし』に入ります。」と教師が言いながら実際に表の枠の中に図形のカードを置き、子どもたちは『ある』に入っている図形の共通点を考えました。「これだけだと分からないよ。次が欲しい。」子どもからの要求で次に出された図形のカードは『ひし形』でした。子どもたちは『ひし形』の辺の長さや角の大きさを調べ、『ひし形』が『ある』『なし』のどちらに入るのか考えました。結果を聞いてみると、『ひし形』を『ある』に置いた子どもは29人、『なし』に置いた子どもは4人でした。「表は『ある』に3枠、『ない』に4枠となっているので、『ひし形』を『ある』に入れると、残り2枠は『なし』になる。先生残りのカード見せて!」と子どもの要求から残り2枚のカードをめくると、2種類の六角形(『正六角形』と『6辺が等しい六角形』)でした。「あれ~?」子どもたちは、この2種類の六角形についても辺の長さや角の大きさを調べました。その結果、『ひし形』は『なし』に入り、『ある』に入っている図形は『辺の長さだけでなく角の大きさも等しい図形』『正多角形は辺だけでなく、角の大きさも等しい図形』ということを理解しました。

研究協議

『子どもたちは興味をもって課題に向かい、その展開を驚きやわくわく感をもって臨んでいた」「テンポ良く授業が進み、子どもの反応もよかった」「図形や表の用意があり、子どもは実際に調べ見通しをもって思考を進めていくことができた」など、“たたき台”のある思考の仕方を良かったとする感想・意見が多く出ました。

講師の池田先生からは、「“たたき台”のよさを子どもが味わい、“たたき台”のある思考の仕方を子どもが大切だと思えるように、教科を越えて活用していく態度を養いたい。」というお話がありました。「とりあえずやってみて、その後検討していく」というアプローチの仕方・態度的なものを育めるように、どういう振り返りをし、価値付けていくのかについても今後深めて行きたいと思っています。

第9回 部会

日 時:2023年12月19日(火)午後3時30分から

場 所:教育文化センター 研究室A

内 容:工藤研究員部内授業指導案検討

研究テーマ

たたき台から みんなで考えを深める 授業づくり

単元名:正多角形と円周の長さ(小学校5年)

子どもたちがたたき台をもとに考え、その度に振り返りをする授業を続けてきました。今回、算数の授業についてのアンケートを行ったところ、「自分で、考え方・やり方を見つけることが好きになってきた」「分からないことや間違えることもあるけれど、みんなで考えることが楽しみになってきた」といった前向きな意見が増えていることが分かりました。子どもの変容について、引き続き注視していきます。

1月に実施予定の部内授業の検討では、図形の構成要素に注目させ、多角形を「正三角形、正方形の『ある』グループ」と「二等辺三角形、長方形の『なし』グループ」に分類させる場合、たたき台をどう設定するのかが議論となりました。講師の池田先生からのアドバイスを生かし、「ひし形をどちらのグループに入れるのか」という場面でたたき台を設定し、正多角形の意味や性質の理解につなげる授業を目指します。

第8回 部会

日 時:2023年11月14日(火)午後3時30分から

場 所:教育文化センター 小会議室

内 容:研究の方向性を考える

工藤研究員部内授業指導案検討

研究テーマ(仮)

たたき台から みんなで考えを深める 授業づくり

算数・数学科研究部会では、“たたき台”をもとに「皆で考えを深められて良かった。こういう思考を大切にしたい。」と子どもが思えるような授業を行いたいと考えています。「そのためには、振り返りと価値付けが重要になってくる。」と講師の池田先生からアドバイスがありました。工藤研究員は、正多角形の意味や性質を理解する単元(小学校5年)で、多角形の辺や角に注目して「ある・なしクイズ」形式を使って行う授業を考えました。「ある」に入っている図形が、辺も内角も等しい図形という事を子どもが気づくか、子どもがどう反応するかで “たたき台” は変わってくることが予想されるので、次回の部会ではそこのところを中心に検討・協議する予定です。

第7回 部会

日 時:2023年10月25日(水)午後1時35分から

場 所:藤沢市立辻堂小学校

内 容:蓮見研究員部内授業 並びに 研究協議

単元:比例と反比例(小学校6年)「比例の関係をくわしく調べよう」

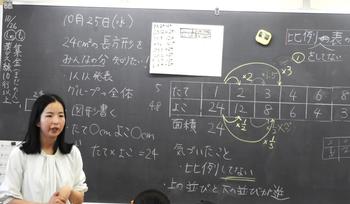

既に学習した比例の知識・考えをもとに、比例の関係でない関係があることに気づく授業を行いました。面積が24㎠の長方形の縦(X㎝)、横(y㎝)の長さの組を表に整理し、関係を調べました。「これは比例だ!」「比例じゃないんじゃない!」「でも比例っぽいよ!」「xが2倍になるとyも2倍になれば比例だけど、1/2倍になっているよ」「逆比例だよ!」子どもたちから気づきが次々と発表されました。この表を “たたき台” として、皆で既に学習した比例の知識を根拠に議論し、「比例の関係に似ているようで比例でない。比例っぽい関係がある。」ことに気づきました。

算数・数学科研究部会では、子どもから「間違い」や「分からない」が出てきたとき、教師が説明するのではなく、その中で子どもたちに考えさせる良い題材だと思えるものをたたき台とし、たたき台をきっかけに一歩思考を進めたり、類推し思考を深めていけるような授業をしたいということから、「たたき台から みんなで 考えを深める 授業づくり」を研究テーマに授業研究を進めています。研究授業後行われた研究協議会では、「たたき台がめあてを明確にすることが分かった。」「たたき台があると皆で同じ方向に向かって追求していける。」等、感想や意見が出ました。講師の池田先生からは、「○○さんの一言で今日の授業が深まったねと振り返りの中で価値づけることも大切。」「次の時間は今回取り上げられなかったたたき台からスタートの授業で反比例について深めて行くもいいのではないか。」等、アドバイスをいただきました。

第6回 部会

日 時:2023年10月2日(月)午後3時30分から

場 所:教育文化センター 小会議室

内 容:蓮見研究員部内授業指導案検討

単元:比例と反比例 比例の関係をくわしく調べよう (小学校 6年)

算数・数学科研究部会では、分からなかったことから生まれたつぶやき・考えが価値づけられていくという積み重ねが子どもの意欲を育て、思考力を高めるのではないかと考え、「たたき台から みんなで考えを深める 授業づくり」をめざしています。間違いや分からないことが出てきたとき教師が説明するのではなく、子どもたちに考えさせるよい題材だと思えるものを “たたき台” とし、たたき台を試行錯誤しながら直していく中でよいものができていくという授業を意図的につくろうと思っています。

蓮見研究員は、「長方形の面積を変えずに長方形の縦、横の辺の長さを変えると形の違う長方形ができる。このとき縦、横の長さの関係は比例の関係なのか?」を “たたき台” として、比例の関係にはなっていないと子どもが判断し、そこから反比例の関係を見つけていく授業を考えました。比例の関係かどうかを調べる場合、縦と横の長さの関係を表に整理して判断することが多いのですが、蓮見研究員は数値を並べた表を使わず、図形だけで比例の関係でないことを判断する授業の流れを検討中です。

第5回 部会

日 時:2023年8月24日(木)午後3時30分から

場 所:教育文化センター 小会議室

内 容:授業案の検討

『たたき台からみんなで考えを深める授業づくり(仮題)』をテーマとして研究を進めるため、たたき台を授業の中心に据えた授業案を持ちより、たたき台というものに対する自分たちの見方や考え方を探っていきました。講師の池田先生から、「たたき台は何のためにつくるのかを考える必要がある。ひとつは、これまでに学んできた見方や考え方を生かしたたき台から類推していくため。もうひとつは、全く手が出ない場合 “あえてここからなら考えることができる” とたたき台をきっかけに一歩思考を進めるため。」とアドバイスをいただきました。たたき台についてのイメージを共有することができました。

第4回 部会

日 時:2023年7月28日(金)午後3時30分から

場 所:教育文化センター 小会議室

内 容:研究の方向性を探る

子どもたちの実態と自分たちの指導を振り返ることから話し合いが進められました。その中で、小学校、中学校にかかわらず、「はじめから答えを待っている」「諦めている」といった実態が報告されました。「分かった子の考えで進めていくのではなく、分からなかったり行き詰まったりした考えを取り上げ、正解にたどり着いていく」「分からなかったことが恥ずかしいのではなく、分からなかったことから生まれたつぶやき・考えが価値づけられていく」ということの積み重ねが意欲を育てるのではないかと考えました。そこで、失敗を試行錯誤しながら修正し活用していくことを意図した授業を重ね、意欲をもち、多様な個性を認める子どもの姿へつなげたいと願い、『たたき台から みんなで考えを深める授業づくり』を研究テーマ(課題)として研究を進めていくことになりました。

第3回 部会

日 時:2023年7月7日(金)午後3時30分から

場 所:教育文化センター 小会議室

内 容:研究の方向性をさぐる

普段の授業での課題や取り組みについての経験から目指す方向性を話し合いました。

講師の池田先生から「同じ誤答でも、試行錯誤から出てきた誤答と何をしたらいいか分からない状態で出てきた誤答とでは、同じ誤答でも性格が違う。」と話がありました。そして、研究員の経験からも子どもたちが試行錯誤し、考えを深めるためには、抽象と具体の双方向からのアプローチが有効であるという意見がありました。これは、昨年度までの研究テーマでも掲げており、今後の研究の土台になることを確認しました。

更に池田先生から「子どもの出した誤答をクラス全体の問題として取り上げているか。」と質問がありました。そして、「正しいか間違いか、チェック・検討する活動に次のヒントが隠されている。正解を出した子どもの中には、この過程を繰り返していることが多い。この過程の見える化が大切である。」というアドバイスをいただきました。研究員からもこのような過程を見取り、評価していきたい、自分で確かめる力を育てていきたいという意見があがりました。

第2回 部会

日 時:2023年5月25日(木)午後3時30分から

場 所:教育文化センター 小会議室

内 容:・年間計画

・研究の方向性を探る

横浜国大教授、池田敏和氏に講師を引き続きお願いし、研究部会をスタートしました。研究の方向性を探るため、普段の授業での課題や取り組みについて意見交換を行いました。算数や数学が自分事として捉えられない子どもや、算数・数学ができないと決めつけている子どもの実態が挙げられました。「課題に対して一歩を踏み出し、自分の考えを生かすことができる子どもを目指したい。」「チャットGPTやAI等が導入されていく中において、子どもと子どもの関わりを大切にして、仲間と一緒に考え問題に取り組み、学びを高める授業のあり方を模索したい。」という意見が出ました。

第1回 部会

日 時:2023年4月20日(木)午後3時40分から

場 所:教育文化センター 小会議室

内 容:自己紹介

3年間の研究の進め方と今後の取り組み

情報交換、課題の把握

今年3月に2020年から2022年まで3年間の研究のまとめ報告書(『具体⇌数学』思考が深まる授業 ~モヤモヤをきっかけとして~)を発刊しました。今年度3人の新研究部員を迎え、新たに研究をスタートさせます。自己紹介の後、今年度研究員3年目の丸山研究員から前回の研究についての説明がありました。今年度は前回の研究テーマ「『具体⇌数学』思考が深まる授業 ~モヤモヤをきっかけとして~」を研究の土台に、学習指導要領のねらい等を踏まえて、新たに研究の方向性を探っていきます。

印刷

印刷

送信

送信

戻る

戻る

ページの先頭

ページの先頭